松下幸之助の長女・幸子さんは、自宅で客をもてなす幸之助の姿が脳裏に刻まれているといいます。そして、「父は相手にとってどうするのが一番いいかを真剣に考えているのですが、それは計算ではなく、自然な振舞いでした。見かけだけ、形だけというのはすぐわかります。計算ずくなら私はもっと違う形で受け取っていたはずで、思い出としても残っていないでしょう」と述べています。

来客をはじめ他人に対する幸之助の心づかいは、相手を大切に思う気持ちの発露にほかなりませんでした。

真夜中の清書

PHP研究所が京都・真々庵にあった昭和三十年代のある日、懇意にしていた友人が亡くなり、幸之助が翌日の葬儀で弔辞を読むことになります。社員も手伝い、何度も検討してできあがった弔文を筆の上手な女性社員が清書して、幸之助に手渡されました。

ところが、夜に弔辞を読む練習をしていた幸之助は、友人への思いがさらに募り、その文面ではどうしても物足りなくなってきたのです。そこでハサミでつぎはぎして修正しようとしたのですが、収拾がつかなくなってしまいます。葬儀は翌日。夜遅く女性社員を呼び出すわけにもいかず、結局、若い男性社員が出社して清書し直すことになりました。

「“眠いのに大変なことになったなあ”と思ったけれど、次第に松下幸之助という人の心の温かさや、亡き友人に寄せる思いが感じられてきて、一字一字、一生懸命に書いたのを覚えている」と、その社員は真夜中の真々庵での思い出を語っています。

相手の琴線にふれるもの

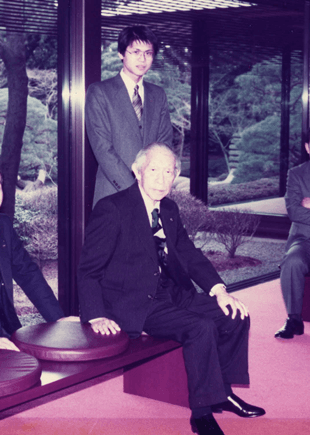

幸之助が海外の関連工場を訪問したときのこと。現地スタッフがしきりに感激しているので、日本から随行してきた社員が「君たちは言葉がわからないのに、なぜそんなに感激するのか」と聞きました。すると、「言葉は通じなくても、松下さんが誠意をもって接してくれていることはわかる」という答えが返ってきたといいます。

たとえば記念植樹では、普通なら砂を少しかける程度ですませるところを、足の弱い幸之助がスコップを持って、丁寧に樹を植える。「そうした姿を見ていると気持ちが伝わってくる」というのです。

心がそのまま表われた言動だったからこそおのずと相手の琴線にふれ、多くの人が幸之助のファンになったのでしょう。

幸之助が時おり客を伴って訪れていた料亭の女将は、こう述懐します。

「松下さんの濃やかな心配りは、商人の腰の低さとは違いました。一人のお人として、感謝の気持ちを出しておられたのだと思います。調理場にも『いつもごくろうさん』と、スーッと入ってきて声をかけられる。板場の者は『調理のしがいのあるお方です』と、よく申しておりました。この人のために、という気を起こさせる方でした」

(つづく)

◆『PHP』2016年11月号より

筆者

佐藤悌二郎(PHP研究所客員)

2015年までの連載「松下幸之助の歩んだ道・学んだこと」をまとめた書籍が好評発売中!!