自然素材や省エネ仕様の注文住宅、リフォームなどを手がけるALLAGI(アレジ)株式会社。昨年、谷上工務店から社名変更し、新たな一歩を踏み出した。住宅事業から不動産事業や介護事業へとビジネスを広げ、順調に事業の多角化を果たしているように見えるが、今から十数年前、同社は会社存続の危機に立っていた。それをどう切り抜け、成長路線へとつなげていったのか。谷上元朗社長、谷上富彦専務(ともに「松下幸之助経営塾」卒塾生)に聞いた。

<実践! 幸之助哲学>

下請け工務店から多事業展開の成長企業へ――前編

ワクワクが顔を出す空間

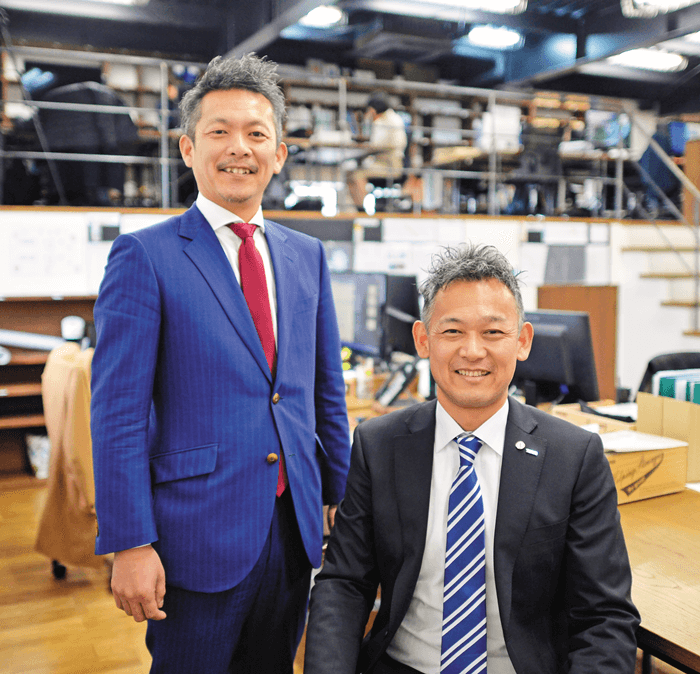

大阪南部の田園に不意に現れる、ウッドフェンスに囲まれた社屋。ここがALLAGIの本社だ。中に入ると、木のぬくもりたっぷりのカフェ調空間が広がっている。ロフトを組み合わせたような開放的なオフィス。ここで社員たちが肩の力を抜いて仕事をしていた。

「元々は町の小さな工務店でした」

そう振り返る兄の谷上元朗社長と、弟の富彦専務。オフィスは、次から次へとアイデアが生まれてきそうなワクワクするクリエイティブ空間で、二十代や三十代の若手社員が「世界にひとつだけのあなただけの家」をつくる仕事に没頭している。

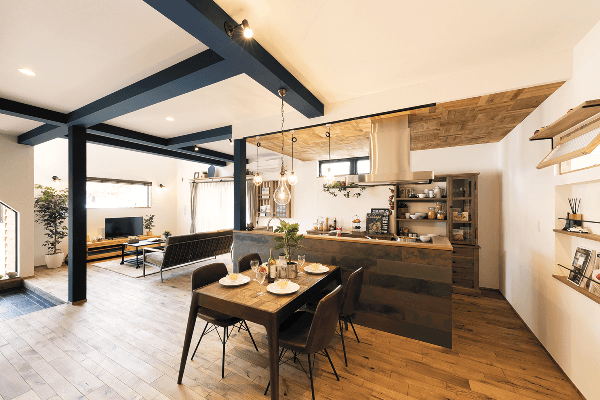

ALLAGIは、注文住宅をメインとする地域ハウスメーカーだ。現在は事業を多角化し、不動産や介護などの事業も手がけている。売上三一億円のうち七割が注文住宅事業。無垢材や安全性の高い塗料などを標準仕様にした「WITH」、省エネや長寿命化まで考えた自由設計の「VIDA」など、注文住宅をわかりやすい商品にし、手の届きやすい価格で提供している。

ブランド名は「STYLE HOUSE」。どんな家がいくらで建つかわかりづらい従来の注文住宅と違い、「STYLE HOUSE」は間取りや坪単価まであらかじめ提示してある。自分らしい家を建てたいけれど一から自分で考えるのは難しい、見積もりが出てからでないとおよその値段がわからないのは不安、という消費者にとってはありがたい。

「STYLE HOUSE」がスタートしたのは平成十八(二〇〇六)年。当時は自然素材系の住宅を手がける地元メーカーは少なかった。「だから順調に受注を伸ばすことができたのでしょう」と元朗社長。

売上はこの年、前年比二倍を超え、以降も右肩上がりで伸びる。なんと十年で一〇倍にまで拡大した。この三年間も、毎年三割から四割増と、勢いが止まらない。

だが、同社が急成長したのは、商品力やブランド力が圧倒的に優れていたからではない。教えられたことを実直に実践する「素直さ」、人を育てることを会社の目的とする「志」、その志に沿った「理念経営」こそが、同社を成長企業に押し上げた力の源だ。

自然素材を活かした「世界にひとつだけのあなただけの家づくり」をご提案

このままでは会社が潰れてしまう......

日本の戸建住宅の新築着工数は、二〇〇〇年代に入ってから減少傾向にある。少子高齢化による人口減によって、今後もこの傾向が続くと見られている。

同社もまた、その時代の波にさらされているハウスメーカーの一つだ。「STYLE HOUSE」をスタートさせる前の二〇〇〇年代前半、元朗さんはその波を、身をもって体験している。

「当社の前身は、父が創業した谷上工務店です。知り合いや地元の人からの『家を建ててほしい』という注文に応えて、一軒一軒家をつくっていくのが仕事でした。注文が来れば、大工の父を筆頭に二〜三人の職人全員で現場に出ていき、家づくりに励んでいました。ですから、営業活動をする人が一人もいなかったんです」

その頃の元朗さんは某ゼネコンに勤務しており、家業にはタッチしていなかった。状況が変わったきっかけは平成十三(二〇〇一)年、創業者である父がもらした「いつ(家業を継ぎに)戻ってくるんだ?」というひと言だ。

「実は、先に家業に携わっていたのは、十八歳で大工として入社した一歳下の弟・富彦のほうでした。でも家業を継ぐのは長男である自分だというのが家族内の常識でしたから、『いつ戻ってくる?』と父に言われた時は、そういう時期が来たんだと受け止めました」

ところが、ゼネコンを辞めて戻った元朗さんに対して父は、「お前ここで何すんねん」と言い放った。「『いつ戻るんだ?』と自分から催促したくせに......」。当時の谷上工務店は、社長である父を筆頭に、家づくりの現場を取りまとめる富彦さん、経理を担当する母、現場で作業する数人の職人で構成されていた。自分が入り込む余地はどこにもない。だが、何もしないわけにはいかない。元朗さんは、ゼネコン時代に身につけたスキルを活かそうと、公共工事の入札などに出かけていった。

創業当初は注文住宅だけを手がけていた谷上工務店も、より多くの仕事を確保するため、平成五(一九九三)年に大手ハウスメーカーの下請け工事を始め、元朗さんが入社した二〇〇〇年代前半には、下請け工事が売上の大半を占めるまでになっていた。だが元朗さんは気づいた。このまま下請けを続けているだけでは、やがて会社の経営が行き詰まってしまうことに。

「ちょうど新築着工数が減り始めた頃で、元請けである大手ハウスメーカーですら、なかなか注文が取れない時代に突入していました。そんな中、私たちの下請け単価が減らされ始め、仕事はたくさんあるのに経営は厳しい、という状況に陥りだしたんです」

それでも元朗さんは心のどこかで、「いい仕事をしていれば、必ず業績は上向く」と信じていた。必死で仕事のクオリティを高め、大手メーカーが主催する優良下請け工務店の表彰で全国トップにまで上り詰めた。「これで仕事を優先的に回してもらえる」と思った。

ところが、仕事が増える気配は一向にない。大手メーカーの担当者に「仕事をもっと回してほしい」と頼み込んでみたものの、担当者は「ないものは回せない」とつれない返事。思い余った元朗さんは、「じゃあ、自分たちはどうしたらいいんですか」と詰め寄った。その時、担当者はこう答えたという。「それはあなた方で考えてください」。

ああ、どんなにいい仕事をしたって、下請けを続けている以上、生き残ることはできないんだ。このままでは会社が潰れてしまう。だったら......。元朗さんの胸に、ある決意が生まれた。

「月々5万円」の身銭に望みを託す(1)

「自分が仕事を取ってこよう」。そう思った元朗さんは、これまでやってこなかった個人客の営業に取り組むことにした。だが、何から手をつけていいのかわからない。行列のできる工務店の本、リフォームの本etc......。現場に通う軽トラックの中で、ビジネス書を読みあさった。

その本の中に入っていた一枚のアンケートハガキが、元朗さんたちの運命を変えることになる。それは、本の著者であるコンサルティング会社への資料請求ハガキだった。なんの気なしにハガキを送ったところ、ファックスでコンサルティング説明会の案内が届いた。「これであなたも絶対に成功できる!」など、大げさなキャッチコピーが書かれていた。

「なんだか、いかがわしいな」。元朗さんはそう思ったという。あの頃は考え方が閉鎖的で、コンサルタントから知識やノウハウを学ぶことに疑いを持っていたと話す。しかし、もうあとがないと切羽詰まっていた元朗さんにとって、それは「藁をもつかむ」の「藁」だった。

弟の富彦さんを誘い、説明会の会場に足を運んだ。説明会の内容は、下請けから元請けに転身した工務店の事例など、かなり勉強になるもので、「自分たちもあんなふうに成功できるんじゃないか」と思った。しかし、コンサルティング料を聞いて驚いた。五〇〇万円。当時の会社の規模から考えれば、おそろしく高額だ。

それでも、コンサルティング会社から「成功している会社を実際に訪問してみませんか」と勧められ、岡山の工務店を視察した時、考えが変わった。見学先の工務店の社長は、どう見ても営業が上手そうな人ではなかったからだ。あえて言うなら普通の社長さん。建築現場も、ごく普通の現場。それなのに、向こう半年間は着工待ちのお客様で一杯だという。「コンサルティングを受けたら、普通の会社でもこうなれるのかな」――そんな気にさせられた。

岡山から大阪に帰る車中、元朗さんと富彦さんは話し合った。「どう思う?俺らにできるかな......」「やってみるべきだと思う」。五〇〇万円は分割払いができると聞いていた。月々一〇万円を五年間払い続ければコンサルティングを受けられる。「お互いの給料から五万円ずつ出そう。そうすれば払える」。

腹は決まったものの、内心やり切れるかどうか不安だった。「あの頃は、自分たち自身が一番信用できませんでした。それくらい自信がなかったんです。でも、身銭を切るんだからしっかりものにしないと、という思いでしたね」。元朗さんはそう振り返る。

それまで営業らしい営業をしたことがなかった二人にとって、コンサルティングで教わる内容は初めてのことばかり。ひたすら、教えてもらったことを実践した。この時は、過去の自分たちの経験やこだわり、先入観などにとらわれないよう心がけた。この「素直さ」が功を奏することになる。

◆とらわれない心で事業と社員を育てる(後編) へつづく

松下幸之助経営塾

◆講師は?