真実の声――経営の姿勢〈8〉

昭和三十年代の初め、松下電器有力連盟店の感謝大会が東京の日比谷公会堂で催された。東京および近郊の各地区から約二千名が集まり、会場は一、二階とも満席。内輪の感謝会であり、弁当も

濃いリンゴジュース――仕事を見る眼〈8〉

ミキサーの商品試験に幸之助が立ち会ったときの話である。 担当者が、コップ一杯の水にリンゴ一個を使い、説明書どおりの分量でジュースをつくった。それを試飲したあと、幸之助は、

きみならできる!――人を見る眼〈7〉

昭和二年、松下電器が初めてアイロンの開発を手がけたときのことである。幸之助は若い技術者を呼んで言った。 「今、アイロンというものを二、三の会社がつくっているが、使って

叱ってもらえる幸せ――情を添える〈7〉

あるとき、すでにかなりの地位にある社員が、ふとした過ちを犯した。これは見過ごしにはできないということで、幸之助は譴責状を渡して注意することにした。 「きみのやったことに

反対者も協力者に――共存共栄への願い〈7〉

昭和四十年。二月から新販売体制をスタートさせることになった松下電器の各地区営業所長は、販売会社、販売店の理解を得るために奔走していた。 いよいよスタートも間近というあ

二十八歳の技師長――繁栄への発想〈7〉

昭和二十六年の一月から四月まで、幸之助は初めてアメリカに渡り、滞在した。そのとき、ある会社の機械工場を訪ね、四、五十歳くらいの三人の技師たちと話しあう機会を得た。いろいろと話

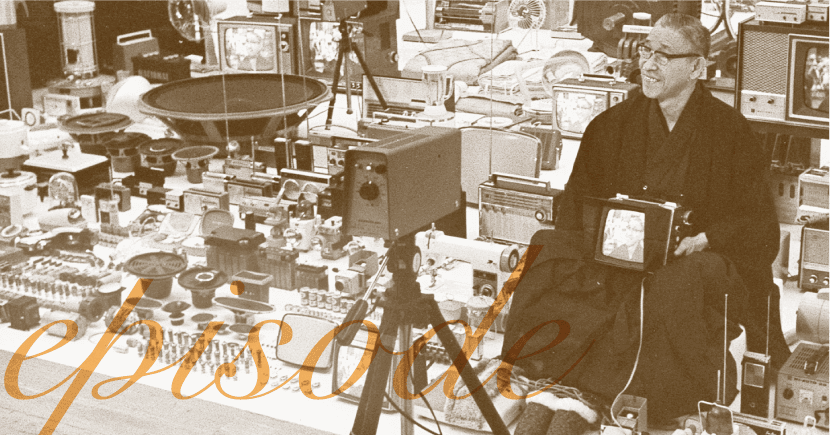

神さんのデザイン――仕事を見る眼〈7〉

昭和三十年ごろ、テレビの新製品を出すに先立って、役員会が開かれた。テレビ事業部の担当者が、五、六台のテレビを持ち込み、検討が始まった。みな新しいデザインの新製品である。重役の

唯一無二の宝物――人生断章〈7〉

最初の奉公先の火鉢店が、幸之助が入って三カ月で店を閉めたため、幸之助は親方の知りあいの五代自転車商会に移った。大阪船場の堺筋淡路町。商都大阪でいちばんの商売の中心地である。幸

文句の多い職人――人を見る眼〈6〉

関東大震災のあった大正十二年もまもなく終わろうとしているころであった。幸之助が工場の鍛冶場に入っていくと、見なれぬ小柄な若い職人が旋盤を使っている。どこの人かと思って尋ねると